AI生成の料理動画で月200本、収益160万ドル超のTikTokアカウントが話題

AIを活用したコンテンツビジネスの可能性が、また一つ極端な形で示された。顔出しも撮影もせず、AIが生成したレシピ動画を投稿するだけで、短期間に巨額の収益を上げたという主張がSNSで話題だ。しかし、その数字の裏付けは現時点で確認できておらず、AI生成コンテンツの「成功譚」が時に持つ誇張や誤解のリスクについても考える必要がある。

「撮影なし、調理なし」のAI料理クリエイター

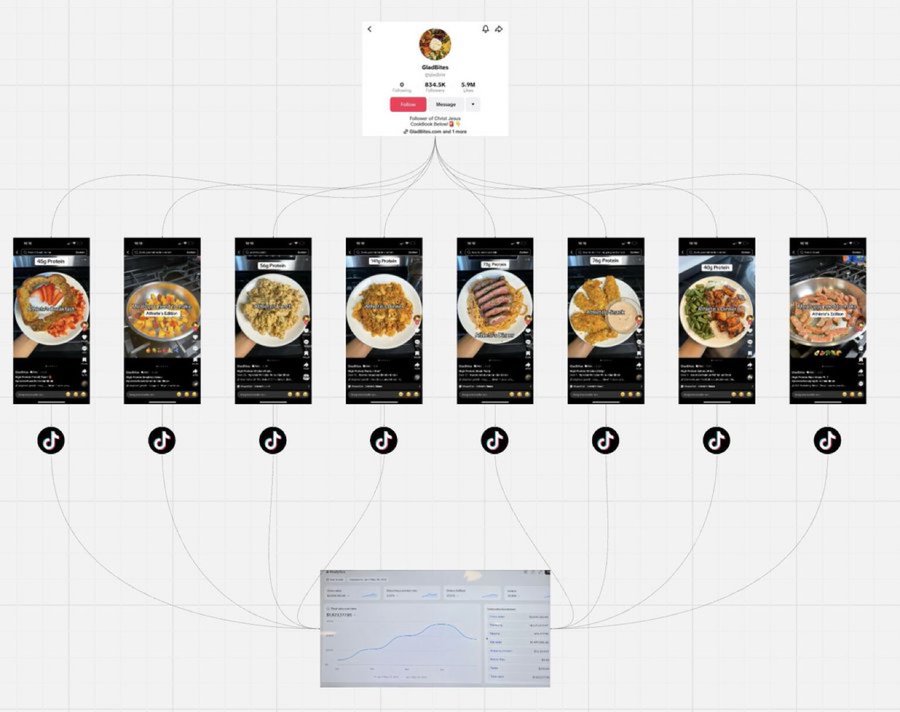

Twitterユーザー@SimslearnAiによる投稿によれば、あるTikTokアカウントがAIを駆使したコンテンツ戦略により、93日間で1,623,177ドル(日本円で約2.4億円)を稼いだとされる。この主張が注目を集める最大の理由は、その制作プロセスにある。従来の料理動画では必須だった、実際の調理シーンの撮影、編集、出演といった人的・時間的コストを一切かけていないという点だ。

具体的には、投稿によれば、このアカウントは月に200本以上の「AIレシピ動画」を投稿している。動画内で使用される音声はAIによる顔出しなしのボイスオーバー、料理の画像もAIが生成したものを使用。視聴者は、まるで本物の料理クリエイターが作ったような完成度の動画を目にすることになる。収益の柱は、25ドルで自動販売されている電子料理本だという。累計視聴回数は5500万回を超え、100万回再生を突破する動画も数十本あるとされている。

AIコンテンツビジネスの「スケーラビリティ」という幻想と現実

この事例が示唆するのは、生成AIによるコンテンツ制作の「スケーラビリティ」の極致である。人的リソースに依存しないため、理論上は無限に近いペースでコンテンツを量産できる。固定費がほとんどかからず、販売するデジタル商品も在庫や物流を気にする必要がない。これは、個人や小規模チームがグローバルな市場でビジネスを展開する上で、かつてないほどのアドバンテージとなり得る。

しかし、ここには大きな落とし穴もある。まず、この具体的な収益額を検証する公式な情報や、信頼できるメディアによる報道は現時点で確認できない。SNS上では、収益報告を誇張したり、実際には存在しない成功事例を作り出したりすることで、AIツールの販売やノウハウ商材の購入を誘導するケースも少なくない。今回の主張も、そのような文脈で語られている可能性は否定できない。

さらに、AI生成コンテンツそのものの持続可能性にも疑問が残る。プラットフォームのアルゴリズムは、AIによって大量生産された質の低いコンテンツを排除する方向に進化している。TikTokやYouTubeなどの主要プラットフォームは、AI生成コンテンツのラベリングを義務付ける方針を打ち出しており、視聴者側も「本物」のクリエイターが持つ人間味や信頼性を求める傾向は強い。単にAIで量産しただけのコンテンツが、中長期的に同じような収益を上げ続けられる保証はない。

使うとこうできる:AIを活用したコンテンツ制作の具体例

仮にこの主張が完全な真実ではないとしても、個人クリエイターが参考にできる要素はある。例えば、料理動画に限らず、以下のようなワークフローが考えられる。

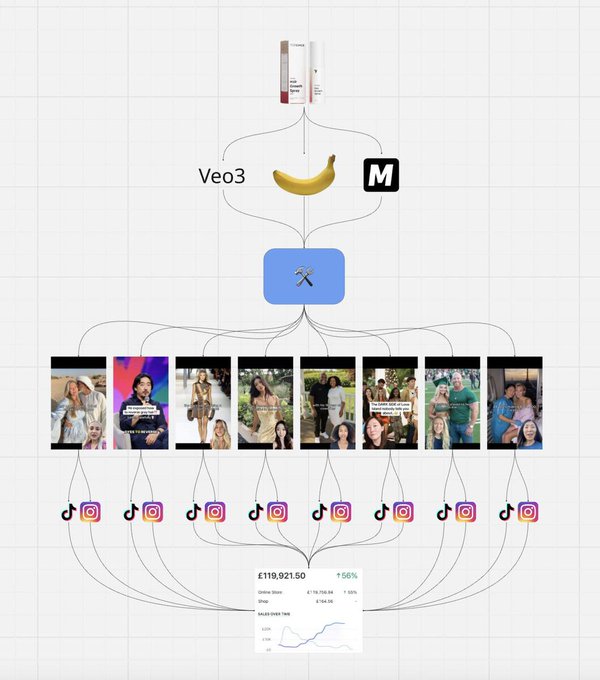

まず、ChatGPTやClaudeなどのLLMに、特定のニッチ(例:時短弁当、糖質制限スイーツ)に特化したレシピアイデアや脚本を生成させる。次に、MidjourneyやDALL-E 3、Stable Diffusionなどの画像生成AIで、完成品の料理画像や、調理過程のステップ画像を制作する。動画編集には、RunwayやPika LabsなどのAI動画生成ツールで素材を作成し、CapCutやDescriptなどの編集ソフトでAI音声(ElevenLabsなど)と組み合わせて仕上げる。最後に、NotionやGumroadなどを用いて、レシピをまとめたPDFを自動販売する仕組みを構築する。

この一連の流れは、一人で全ての工程をこなすことが可能だ。重要なのは、AIを単なる「代行者」ではなく、「人的リソースの増強ツール」として捉え、クリエイター自身の企画力やセンス、市場分析をAIの出力に反映させることにある。完全自動化ではなく、人間のクリエイティビティが介入するポイントを明確に設けることで、独自性と質を担保できる可能性が高まる。

まとめ:検証待ちの数字と、確実に進化するツール

93日で160万ドルという数字は、現状では検証待ちの「噂」の域を出ない。この数字だけに飛びつき、安易にビジネスモデルを模倣することはリスクが伴う。

しかし、そこから学び取るべき本質は別にある。それは、生成AIが、コンテンツ制作の参入障壁を劇的に下げ、個人が極めて低コストでグローバルなアウトプットを試せる環境を作り出したという事実だ。成功の尺度は収益額だけではない。少ない労力で自分のアイデアを形にし、世界に発信するプロセスそのものが、かつてよりもはるかに身近になった。この事例は、その可能性の一端を(たとえ誇張されていたとしても)象徴的に示している。我々は、センセーショナルな数字に惑わされることなく、目の前にある強力なツール群を、いかに自分の創造性を拡張するために使うかを考え始めるべき時なのかもしれない。

Be First to Comment